Le 24 mai 2025, le vol NH14 d’ANA (All Nippon Airways), reliant Tokyo Haneda à Houston, a été contraint de se dérouter vers Seattle après qu’un passager a tenté d’ouvrir une issue de secours en plein vol. Si l’intervention rapide d’autres passagers a permis d’éviter tout drame, cet événement relance les inquiétudes croissantes autour de la stabilité mentale de certains individus à bord et de l’impuissance structurelle du secteur à prévenir ce type d’incidents.

Neuf heures de vol sans incident, puis le chaos chez ANA.

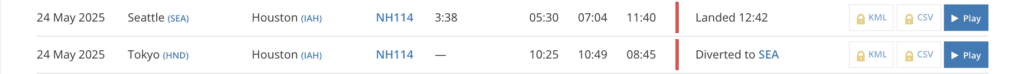

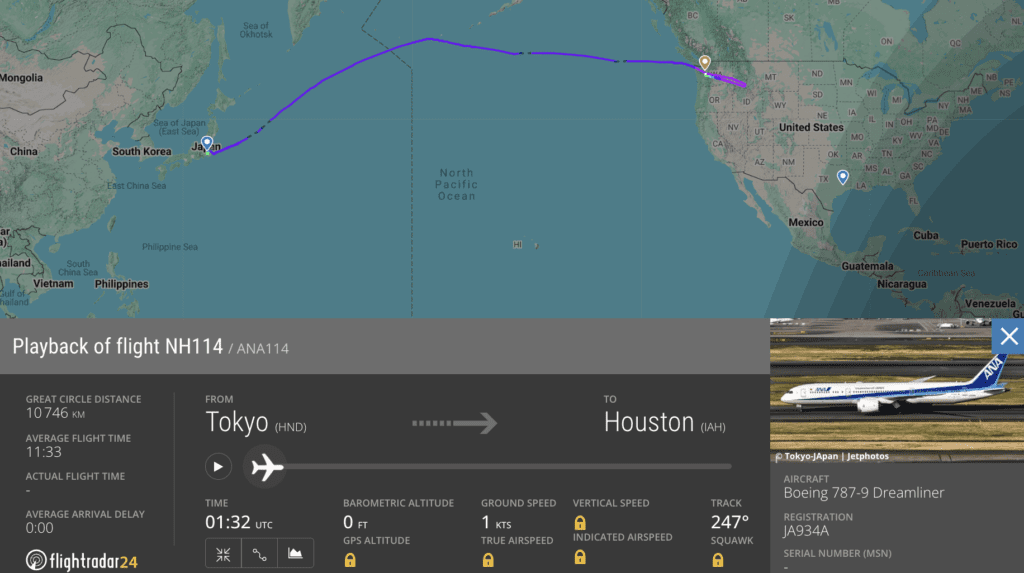

Opéré en Boeing 787-9 (immatriculé JA934A), le vol NH14 avait déjà parcouru la majorité de son trajet transpacifique lorsque la situation s’est emballée. Alors que l’appareil d’ANA survolait l’Idaho, un passager s’est subitement levé et a tenté, sans aucune provocation apparente, d’ouvrir une issue de secours.

Par chance, deux anciens militaires assis à proximité sont immédiatement intervenus, maîtrisant l’individu avant que celui-ci n’atteigne le mécanisme d’ouverture. Ils ont ensuite collaboré avec l’équipage pour le menotter à l’aide de liens plastiques. L’avion a été dérouté vers Seattle Tacoma, où les autorités ont embarqué à 4h20 du matin pour extraire le passager, décrit comme victime d’un « épisode médical », sans plus de précisions.

Autre élément troublant : un second passager est également devenu agité au cours du déroutement et a lui aussi été débarqué. L’avion a repris son vol après une escale d’un peu plus de deux heures et demie, atterrissant à Houston avec quatre heures de retard.

ANA n’est pas un cas isolé : une montée en puissance des incidents à bord.

Cet événement vient allonger la liste croissante de comportements dangereux à bord d’avions commerciaux : tentatives d’ouverture de portes, agressions verbales ou physiques, désorganisation volontaire de la cabine. Si l’ouverture physique d’une issue de secours à haute altitude reste techniquement impossible à cause de la pressurisation différentielle, la panique générée à bord n’est pas anodine. La scène d’un homme tentant de manipuler une porte au-dessus du Pacifique suffit à créer un traumatisme collectif pour de nombreux passagers.

Vers une banalisation inquiétante de l’instabilité psychologique en vol ?

Les compagnies aériennes, longtemps centrées sur la menace terroriste, sont aujourd’hui confrontées à une réalité plus diffuse mais tout aussi préoccupante : celle d’un mal-être psychique qui s’invite de plus en plus souvent à bord. Si certains cas relèvent d’épisodes isolés, la fréquence des incidents s’accélère. Le recours à la maîtrise physique par d’autres passagers, parfois militaires, parfois personnels au sol voyageant, semble devenir un élément tacite de la gestion de crise à bord.

Le secteur aérien peine à apporter une réponse cohérente : les personnels navigants ne sont ni des psychologues, ni des agents de sécurité, et le renforcement des protocoles post-COVID n’a pas permis de freiner le phénomène. Faudra-t-il, à terme, repenser l’accompagnement psychologique avant l’embarquement sur certains vols longue distance ? Ou même réintroduire une forme de profilage comportemental discret, sujet évidemment sensible sur le plan éthique et juridique ?

Conclusion.

Le déroutement du vol NH14 met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité persistante de l’espace cabine face à des comportements incontrôlables. Ce n’est pas tant la menace technique que le risque humain qui inquiète aujourd’hui les compagnies : celui d’un moment d’égarement, d’une crise psychique ou d’un acte impulsif qui vient rompre la bulle fragile du vol long-courrier.

Et vous, pensez-vous que l’industrie aérienne devrait renforcer la prévention psychologique plutôt que les seules mesures de sûreté physique ?

Julien.

(HT : OMAAT / Boarding Area)